三立機械工業株式会社様

営業・設計・製造がそれぞれ属人的に動いていて「どこが誰の役割なのか曖昧なまま仕事が進む」という“すき間”が数多く存在していた現場。非標準的な業務運営や情報のばらつきによって、ミスや手戻りのリスクも常に抱えていたといいます。そうした悩みに向き合うきっかけとなったのが、GENBA SCOPEの導入でした。業務を「見える化」することで、社内の構造や課題が整理され、自然と「どうすればよくなるか?」という前向きな議論が生まれるように。20名規模の製造業が、制度と仕組みの力で組織変革に挑んだ1年。そのリアルな体験を、代表自ら語っていただきました。

| 会社名 | 三立機械工業株式会社 |

| 本社所在地 | 千葉県千葉市稲毛区山王町335番地 |

| 設立 | 1977年4月16日 |

| 従業員数 | 20名(2025年8月現在) |

| 事業内容 | 事業内容:廃電線処理機・半導体破砕機・各種リサイクル装置の開発・設計・製造・販売 |

| URL | https://www.sanritsu-machine.com/ |

GENBA SCOPE導入前は、営業・設計・製造の業務が属人的で、それぞれの役割やアウトプットがはっきりしない状態でした。杉浦さん(株式会社Tecrhyme代表)はよく“仕事の三遊間”と表現します。野球で三塁手と遊撃手の間に飛んだ打球が、どちらの担当か曖昧でエラーになるように、誰の責任か不明確な部分が業務の中に多く残っていたのです。

加えて、担当者によって伝え方や伝える情報の量がバラバラで、業務のやり方が標準化されていないことも大きな課題でした。こうした属人性と非標準化という二つの問題が重なり、ミスや手戻りが発生するリスクが常にありました。結果として、効率的な業務運営や組織全体のパフォーマンスにも影響を与えていたのです。

たとえば部品の出荷や在庫の確認は、営業部で完結したほうが効率的なのですが、営業担当は外出が多いため製造部に確認したりなど、仕組みがなく、ルールが不徹底なため、時間とエネルギーのロスが発生していました。

また、社員の定着率自体は悪くなかったのですが、新たな人材を採用しようとした際、給与体系や評価制度について、きちんと説明できないもどかしさがありました。制度はあるにはあるが形骸化していて、会社が求めていることを社員と共有できる仕組みになっていなかった。何が評価され、どこに向かって努力すべきかが不明瞭でした。

左:株式会社Tecrhyme 代表・杉浦 大介 右:三立機械工業株式会社 代表取締役 中根 亮一さん

左:株式会社Tecrhyme 代表・杉浦 大介 右:三立機械工業株式会社 代表取締役 中根 亮一さん

最初のきっかけは、ある経営者仲間から杉浦さんを紹介されたことでした。「面白い人がいるから一緒に飲もう」と言われて、まずは飲みに行ったんです。そこで初めて話したんですが、製造業に対する熱い思いが伝わってきて、「信用できるし楽しい人だな」と感じたのを覚えています。

そこから、業務や組織の悩みを話していくうちに、「それ、うちでできると思いますよ」と杉浦さんから提案をもらって、本格的なコンサルティング支援が始まりました。時間もコストもかかるけれど、「今、取り組むべき本質的なテーマだ」と腹をくくったんです。あれから1年が経ち、着実に組織が変わり始めているのを実感しています。

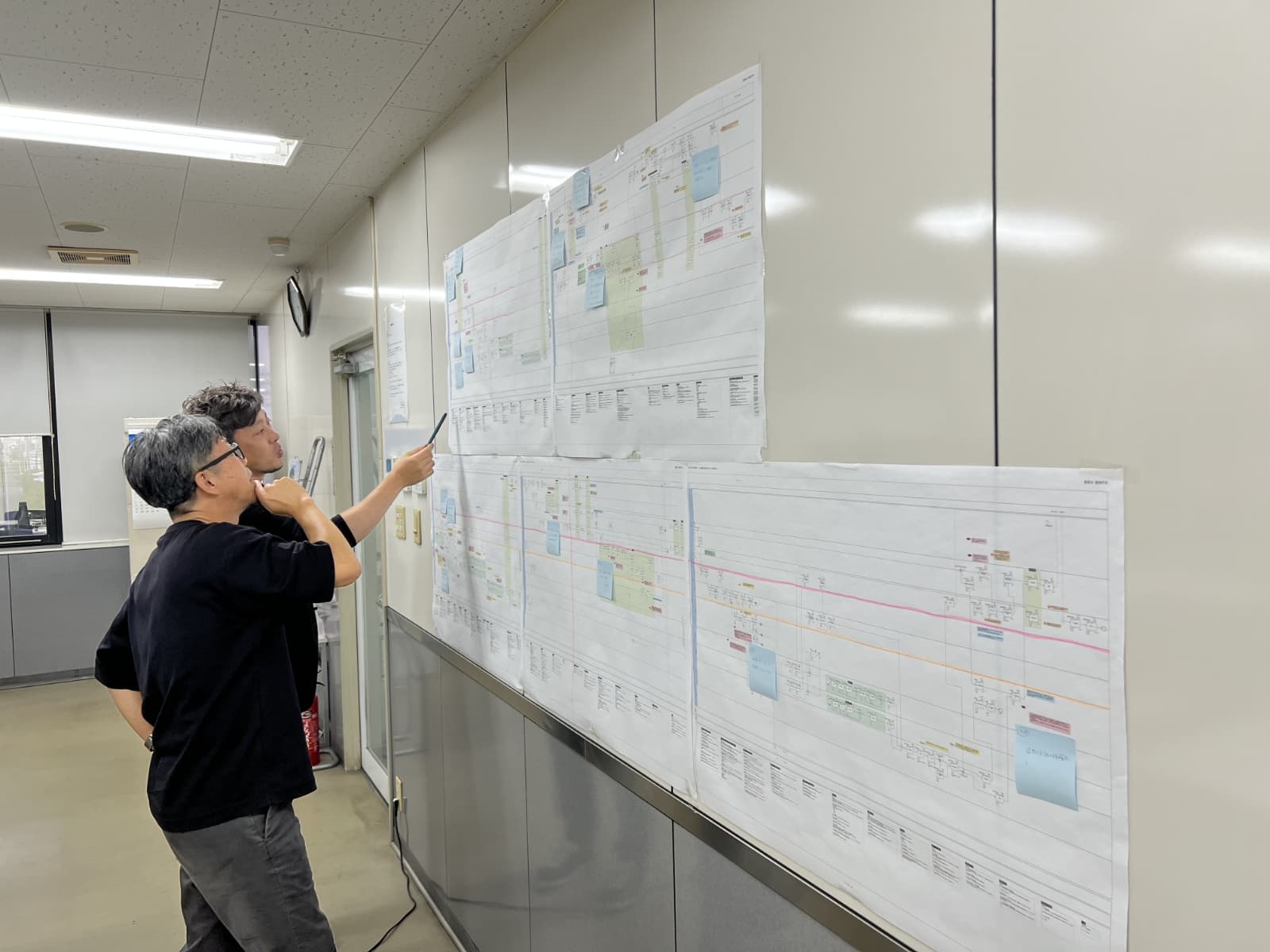

テクライムのヒアリングは、みっちり丁寧で驚きました。これまでも他社にフロー図を描いてもらったことはありましたが、ここまで深掘って網羅的に整理してくれるところはなかったですね。私たち自身では到底たどり着けないレベルの可視化でした。

何より大きかったのは、“利害関係のない第三者”として中に入ってもらえたこと。社内だけでは、意見がぶつかる前提で議論が止まってしまう。そこをテクライムが中和して、冷静かつ建設的に進めてくれる。あれはすごくありがたかったですね。

最初は「なんでこんなことやるんですか?」って反応の社員もいたんです。でも、GENBA SCOPEでフロー図をつくっていくうちに、業務の進め方が見える化され、みんなが自分のやっていることを俯瞰して見られるようになりました。

可視化された情報をもとに議論する機会も増えていきました。たとえば、これまで経理を担当していた私の妹が、今回の取り組みをきっかけに経営に深く関わるようになり、「管理部を新設しよう」という話が社内から自然に出てきたのは大きな変化です。

また、以前はマネジメント層の間でも他部署への批判が出てしまいがちだったのが、今では「どうすればよくなるか?」という建設的な議論に変わってきました。当事者意識が芽生え、組織としての成熟度が一段上がった実感があります。

今はまず、マネジメント層までが仕組みにしっかり向き合う段階ですが、これから全社員にこの意識と仕組みが浸透していけば、会社はもっと大きく変わっていくと思います。

評価制度の刷新については、当初、部門長からも「今のタイミングでやるのは難しいのでは?」という声がありました。ただ、GENBA SCOPEによって業務の流れや組織の課題が可視化され、「何が曖昧で、どこを整備すべきか」が明らかになったことで、制度改革の土台ができたんです。

その上で、別のフェーズとして、テクライムさんの支援のもと人事制度の構築にも取り組みました。制度の導入時には、チームビルディングを意識した“楽しい研修”を一緒に企画・実施し、その流れで制度の説明も行いました。

研修中は、普段あまり発言しないメンバーまで積極的に意見を出してくれて、終わった後には、誰に言われるでもなく、皆が自主的に片付けを始めたんです。普段そんなことをしないメンバーまで動いてくれて、「ああ、会社が変わり始めたな」と、本当に泣きそうになるくらい嬉しかった瞬間でした。

GENBA SCOPEによる“見える化”で課題が顕在化し、組織全体が前向きに変化していく土壌ができたことで、メンバーのモチベーションも上がってきたと感じています。あとは、そこに小さくても成功体験を積み重ねていくことで、確実に次のステージへ進めると思っています。

最近、長期計画を策定し、「10年で売上を3倍にする」という目標を掲げました。以前の自分であれば、そうした構想を社員に伝える自信はなかったと思います。でも今は違います。GENBA SCOPEで見えてきた業務の全体像や仕組み、そしてそこにある課題や強みを客観的に把握できたことで、「自信を持って未来を語れる」ようになったと感じています。

しかも、ただ今の延長線上で達成するという話ではありません。これまでにない新たなチャレンジ、たとえば、海外市場への展開も視野に入れた戦略で、具体的な「道筋」と「計画」も描くことができました。単なる売上目標ではなく、ビジョンに落とし込まれた「会社の未来像」として、社内にも共有し始めています。

そして何より嬉しいのは、いまでは私が言わなくても、社員同士が「うちの会社はこれからどう動いていくか」を自然と話題にするようになっていることです。これは、GENBA SCOPEで可視化された“仕組み”がもたらした最大の成果だと思っています。成長へのベクトルが、組織全体で揃い始めている実感があります。

うちの会社は20名ほどの規模ですが、設計・開発から製造、販売、アフターサービスまでを一貫して担っています。だからこそ、社員一人ひとりの役割が分散していて、部署をまたいだ業務が日常的に発生します。そうなると、どうしても「隣の部署のニーズが分からない」「前後の流れが見えない」といった、いわば“仕事の三遊間”が生まれやすいんです。

GENBA SCOPEは、そうした“すき間”を可視化し、それを埋める社内の構造をつくることができるサービスです。業務の流れが整理されることで、他部署への不満や感情論ではなく、感情論ではなく「どう改善すればいいか?」という全体最適の視点で話せるようになります。

私たち自身、それを体験しました。これまでは“悩み”として個人や部署に溜まっていたものが、今では“改善のステップ”として社内で共有されるようになっています。課題に対する向き合い方が、会社全体でポジティブに変わった実感があります。

※掲載の内容は2025年8月当時のものです。